革命的な超スリムボディのエクシリムが200万画素級になった。

☆ジャンク度☆

液晶ビュワー不良

電源やや不安定

撮影可能

☆ジャンク度☆

液晶ビュワー不良

電源やや不安定

撮影可能

エクシリムEX−S1を踏襲したカードサイズのボディ。

金属製の質感高いボディもそのままだ。

特徴的なレンズ配置を活かしたスタイリング。

レンズはライカ判換算で36mmF3.2。

エクシリムEX−S1に比べて、若干広角になって暗くなっている気がするのだが。

素晴らしく薄いボディ。

SDカードの蓋も無いのは、本カメラのキャラクター性の強さを表している。

印刷表記が殆ど擦り切れていて読めない。

本カメラはスリムボディ実現の為に操作系を割り切っているから、使い辛くなってしまった。

パワー不足に見えるが、十分に効果的なグリップ。

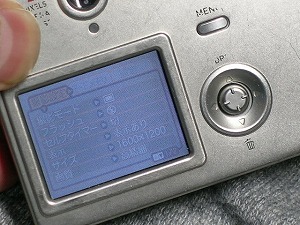

液晶ビュワーが不良で、うっすらとしか見ることができない。

まだまだ、光学ファインダーを使用した撮影スタイルが有効だった時代のデジカメである。

本カメラは入手した時から液晶ビュワーの不具合を確認していたから、そのようなメモを貼り付けている。

バッテリーは見た目よりもタフなNP−20を採用する。

本カメラは革新的なスリムボディで市場にインパクトを与えたカシオのエクシリムEX−S1の後裔機である。エクシリムEX−S1はスリムボディだっただけではなく、金属ボディの高い質感が心地よく、何よりもレスポンスが良かった。なのでガジェット好きやスナッパーの心を魅力的にしたのだが、いかんせん画質的にはイマイチだった。130万画素級の撮像素子や固定焦点(パンフォーカス)なのは、大した問題だとは思えない。同じボディで130万画素級撮像素子と20万画素級撮像素子を搭載したモデルを発売し、廉価モデルと標準モデルとして展開した例は数多い。キヤノンのパワーショットA10とパワーショットA20は典型的な例だが、130万画素級のパワーショットA10の画像が、200万画素級のパワーショットA2のものに比べて劣っているとはとても思えない。プリントすると違いが出るかもしれないが、はがきサイズくらいなら大した違いは無いだろう。おそらく、最も重要な原因はエクシリムEX−S1のレンズがプアだったのだろう。それを解決したのが、本カメラである。

☆ ☆

本カメラの登場は2002年9月である。エクシリムEX−S1の登場から遅れること僅か3ヶ月、恐らく並行して開発していたのだろう。パッケージングは、ほぼ踏襲している。異なるのは撮像素子が200万画素級になり、レンズが36mmF3.2と若干広角になってF値が暗くなった。明らかに画質は向上している。逆光や日陰などの被写体の光源状態にも柔軟に対応し、AEの安定性も向上した。具体的にはフレアの発生を極力抑え、ハイライトの飛びが少なくなった。画像処理も向上したのだろうが、恐らくレンズのパワーが飛躍的に向上したのだろう。撮像素子も1/2.7型の130万画素級から1.8型の211万画素級に変更になり、外観はエクシリムEX−S1と大して変わらないが、撮影系のユニットは丸ごと異なっている。このスリムボディに1/1.8型の撮像素子を搭載するのは大したことである。撮像素子のサイズが大きくなったのも画質の向上の要因の一つである。エクシリムEX−S1の画質がイマイチなのは発売当初から問題として指摘されていた。たった3ヶ月で図面を書き換え、生産ラインまで設計するのは難しい気がするので、並行して生産準備をしていたのか、ユニット交換を前提とした設計なのだろう。当時のデジカメ市場にとって3ヶ月は短い時間ではなく、不都合を承知で先行モデルを発売し、精度を高めた後裔機を短いタームで投入するケースは、当時のデジカメ戦争では珍しいことではない。不十分なモデルに数万円も投入しちゃった、当時のガジェット好きの方々からすればタマッタもんじゃないが。

高レスポンスを継承しており、レリーズボタンの押下から画像の記録までのタイムラグは約0.01秒、撮影間隔は約1秒で敵からの襲撃に対して即時に対応できる。当時のデジカメはレリーズボタンの押下からタイムラグが平気で2秒くらいしたし、撮影間隔なんて4〜6秒くらいは当たり前だった。このレスポンスの高さは廉価〜標準クラスの1000万画素級のモダンデジカメよりも良いくらいだ。もっとも、本カメラはAFユニットを搭載しない固定焦点(パンフォーカス)レンズ登載機なので単純な比較はフェアではないが、戦場ではレスポンスが生死を分ける。マクロ撮影モードが非搭載なので最短撮影距離は1mなのだが、万能な運用を想定したモデルではないので短所には値しない。小型のスティック状の十字キーの節度もイマイチだが、このサイズで実装しただけでも大したものだろう。弄っていると楽しいので高評価だ。欠点としてはレンズの位置が端によってボディからはみ出しているので両手で構えるとレンズを指で隠しやすい。また。レンズカバーが無いので露出したレンズを触って汚してしまう可能性が高い。このサイズのレンズユニットにレンズカバーを搭載するのは機械的な不具合を助長する可能性があり、信頼性を低下するかもしれないので単純にレンズカバーを内蔵するのが良いとは限らない。ちょくちょくレンズの汚れを確認し、運用で回避するのが得策だろう。

ほぼ全ての機能はエクシリムEX−S1に比べて向上しているが、印刷表記が著しく擦り切れて、殆ど見えなくなっている。ボタンやスイッチの表記が全く消え去っているので、操作に困ってしまう。これは本カメラと当時に登場し、本カメラに音楽プレイヤー機能を追加したエクシリムEX−M2も同様だ。複数のエクシリムEX−S1はそんなことは無いので、印刷をケチっているのだろう。そう考えると、発売の3ヶ月の間に何かしらの生産の合理化(製造コスト軽減)を行ったと予想できる。

ちなみに拙僧の個体は液晶ビュワーが不良で白くかすんでいる。しかし、屋内ならなんとかメニューを確認できるので、フラッシュの発行禁止とか重要な設定を行って、屋外の戦闘が可能である。電源もイマイチ不安定で、ボディのレンズユニットの下あたりを指で押さないと電源が起動しないときもあるのだが、大抵の場合は大丈夫だ。こういう、どこかしらを強く押さないと電源が起動しないという現象が旧いデジカメには存在するのだが、どういう事情なのかはよくわからないな。なにかと、本カメラは部品をケチっているのかもしれない。

本カメラの採用するバッテリー「NP‐20」は見た目の薄さに反してタフで、経年劣化にも強い。ちょっと膨らんでいたりするが、半日で80カットくらいは平気で撮影出来る。小型で単焦点レンズのデジカメだとキヤノンのIXYデジタルLがAFユニットを搭載するし素敵なスタイリングなのだが、バッテリーの「NB−3L」が全く使い物にならないので、現在では運用が難しい。キヤノンのバッテリーは「NB−4L」も酷い代物で、現在でも満足に稼働する個体は稀だろう。これらは新品の時から評判が悪かったが、経年劣化がひどく、現在ではゴミ同然である。経験上、純正品がダメだと互換モノもダメである。バッテリーがダメで素敵なデジカメが使えないことは多い。それに比べると「NP−20」は大したものだ。

☆ ☆

本カメラのフィルムカメラの常識とはかけ離れたスタイリングは300万画素級のエクシリムEX−S3まで発展した。しかし、流石に300万画素級になると固定焦点(パンフォーカス)レンズ登載では、画質的には限界だった。そこでカシオはペンタックス製のズームレンズを搭載した、エクシリムEX−Z3を市場に投入する。これは全体的な設計もペンタックスとコラボレーションしたもので、多くのユニットをオプティオSと共有していた。流石に厚みは増したが、やはり当時としては画期的にスリムでコンパクトなズームレンズ搭載デジカメとして気を発し、高レスポンスも受継いでエクシリムの名に恥じない物だった。エクシリムEX−Sシリーズはユニークであったが、それゆえにマニアックな市場にしか響かないところがあった。エクシリムが一般的な熱度のコンシューマに定着するのは、EX−Z3からであり、商売的に成功したのもそれ以降だと、カシオがインタビューで答えている。

異例に薄いボディを実現したEX−Sシリーズだが、後年には光学ズームレンズを搭載したEX−S100やEX−S500などを市場に投入する。これらはNP−20を採用し、伸長する光学ズームレンズを搭載したデジカメとしては、信じられない位にスリムだ。

しかし、本カメラの具骨頂はスリムよりは高レスポンスである。固定焦点(パンフォーカス)レンズ搭載機の瞬く様なスナップ撮影の快感は忘れるに惜しい。

本カメラは現在の視点でもスリムで質感も良いが、残念ながら本カメラのニーズは携帯電話やスマートフォンに移行している。