☆ジャンク度☆

露出計不良

撮影可能

☆ジャンク度☆

露出計不良

撮影可能

「旭光学(AsahiOpticalCo.)」を意味する「AOCO」マークの刻印が誇らしい。

オーソドックスな一眼レフカメラのスタイリング。

世界初の絞り優先AEを実現した一眼レフカメラとして1971年に発表した。

マウント内に絞り連動機構を搭載している。

一般的な一眼レフカメラのセルフタイマーの位置が電池ボックスになっている。

使用電池は4LR44。

電池無しでも1/60〜1/1000の機械式シャッターが動作する。

露出補正も可能。

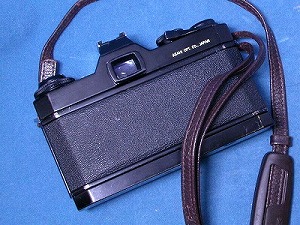

背面はシンプル。

オーソドックスな横走フォーカルプレンシャッター。

立派な革ケース付き。

ペンタックスSP/ESシリーズでよく見かける蛇革モデル。

純正カスタムなのかショップカスタムなのか。

コンタックス(ヤシコン)でも見かけるのだが。

本カメラの登場は1971年である。世界初の絞り優先AEを搭載した一眼レフカメラであり、電子式シャッター搭載機である。本カメラの登場で旭光学は3つのブレイクスルーを果たすのだが、まずは時代背景について少し綴らせていただきたい。そろそろ、拙僧が人生という苦難の戦場に放り込まれるのだ。

1970年前後、様々な工業分野において画期的なコンセプトあるいは従来の設計・生産から明確な技術革新があった。カメラで言えば本カメラ登場の翌年、1972年にニコンからニコマートELが登場している。これは本カメラと同様に絞り優先AEを実現した一眼レフカメラである。本カメラの1年後に登場したカメラだが、本カメラと同様にレンズ開放値と絞り値の伝達には苦労しており、1968年に登場したニコマートFTnと同様にレンズ鏡筒のF5.6の位置に設置した「カニ目」による「ガチャガチャ」でレンズ開放値、および絞り値の伝達を行っている。ニコン者には好ましい儀式なのだがスマートは言えないな。他のジャンルに目を向けると、ホンダの初の4気筒750cc大型オートバイ、ドリームCB750Fourの登場が1969年である。いわゆるK0(けいぜろ)というものだ。それまでにも750ccのオートバイ(モーターサイクル)は存在したが4気筒で、しかも大量生産を果たしたものはなかった。この大排気量のパワーソースをセルで点火するというのもブレイクスルーであろう。これも世界中で大ヒットし、日本でも「ナナハン」というのは固有名詞化した。

当時は元気だったソビエト連邦の可変後退翼の前線戦闘機のMig−23の先行生産型Mig−23S”フロッガーA”が登場したのが1969年である。これは70年代に入って本格的な量産型となったMig−23M”フロッガーB”と異なり、レーダーはMig−21と同様のモノで「サプフィール23”ハイラーク”レーダー」を搭載していなかった。また、前翼付け根のバルジ、いわゆる「ドックツース」が無い。Mig−23シリーズでソ連製戦闘機として初めてルックダウンを可能としたのはMig−23Mからである。ルックダウンにしろ可変後退翼にしろ、ソ連製航空界にとっては大きなブレイクスルーだったあろう。ちなみにハセガワの1/72スケールのプラモデルはMig−23Sとなっているが実際にはMig−23Mである。現在の視点では、いろいろと突っ込み所はあるのだが、東のベールに包まれていた当時では致し方ないな。モスクワ放送を聞いていたような拙僧だから高校生時代に貧相な小遣いを貯めて組んだこともある。当然、カラーまで手を延ばすことはできず素組だった。

そうそう、ソビエト野郎の悪役といえば、はやり「空飛ぶ悪魔」ハインド攻撃ヘリだ。Mi−24A”ハインドA”が登場したのが1969年である。これは我々がアフガニスタン戦争やイラク戦争の映像で心を躍らせたモノと異なり、温室のような大型のガラス窓で覆われた3人乗りの運転室はパノラマカーのような代物だ。視界は良好にみえるが、実際には並列座席の操縦席の視界は良くなかったようだ。大型のガラス張りというのも脆弱性を露わにしていて、不評だったようだ。1972年には、我々がよく知るタンデム式の操縦席のMi−24D”ハインドD”が初飛行している。我々の世代は、そのバブル式キャノピーがジブリアニメの先駆的な「風の谷のナウシカ」の影の主役である「王蟲」の目に似ており、底知れない魅力を感じたものだ。Mi−24AやMi−24D、Mi−24VP”ハインドF”と3種類の”ハインド”をハセガワが1/72スケールのプラモデルとして販売していた。今は廃盤となっているのでネットオークションやメルカリでもプレミアムがついている。拙僧は比較的強欲でないセラーからMi−24DとMi−24VPのプラモデルは入手したのだがMi−24Aは果たしていない。ハインドシリーズの中では、あまり売れなかったのではないだろうか。「大戦略」で登場するのもMi−24Dだけだしな。「ブラック・ラグーン」の1巻で巨大ボディを披露しているのがMi−24Aで、不気味カッコイイ。

とかく西側でも東側でも画期的なブレイクスルーが行われたのが1969年から1970年代初期であった。

☆ ☆

さて、本カメラの話題に移る。前述の通り、本カメラの登場で旭光学は3つのブレイクスルーを果たした。1つが世界初の絞り優先AEを実現した一眼レフカメラである。AE搭載の一眼レフカメラとしては1968年にコニカがFTAでシャッター速度優先AEを実現している。これが世界初のAE搭載一眼レフカメラということになる。しかし、そのギミックは基本的には1960年にオリンパスから登場した世界初の量産型EE搭載カメラオートアイと同様に露出計の針をカムで挟んで絞りを設定するプリミティブなものであった。ハーフ判廉価モデルのペンEEの延長上にあるギミックだが、とにかく手元の技術でパイオニアとなるモデルを量産体制まで構築するのはコニカの功績であろう。この伝統は世界初のフラッシュ搭載カメラ(フォクトレンダーのそれはアクセサリーを組み合わせて可能というべきであろう)C35EF(ピッカリコニカ)や世界初のAF搭載カメラC35AF(ジャスピンコニカ)の成功へとつながる。電子式シャッターも最初に搭載した一眼レフカメラはヤシカのTLエレクトロXが先行しているが、これは絞り込み測光のカメラでわざわざ高価な4LR44を使用するメリットを感じない。電池が無ければ事実上撮影はできないし、機械式シャッター機のペンタックスSPの方が信頼性において遥かに気が利いている。旭光学の電子式シャッター機は1969年に登場した中判一眼レフカメラの名機、ペンタックス6x7が成功している。ペンタックス6x7もAE搭載機ではなく、現在においてはお亡くなりなった個体が多い。せめて機械式シャッターなら生存率も高かったのではと素人の拙僧は思うのだが、旭光学にはそれなりの理由があった。忘れてしまったがペンタックス6x7のコンテンツを作る機会に掘り下げたい。

2つ目は開放測光である。一眼レフカメラがTTL測光を実現した当初。開放測光と絞り込み測光のいずれかが有利であるかは論議の対象であったようだ。ニコンやミノルタは開放測光に進み、キヤノンやペンタックス(旭光学)は絞り込み測光に進んだ。双方とも利点を主張していたが、正直なところ絞り込み測光を旭光学が選択したのは従来レンズとの互換性を重視したのだろう。旭光学、そしてペンタックスは伝統的にユーザー意識の高い実直な友人なのだ。「不変のFマウント」としばしば称するニコン(日本光学)のFマウントだが、わりとちょくちょく仕様を変えており完全な互換性を保っているとは言い難い。メーカーポリシーとして、一眼レフカメラを至上とする旭光学のレンズマウントはネジを基本としたスクリューマウントだった。初期のアサヒフレックスこそ独自の規格だったが、モダン一眼レフのパイオニアであるアサヒペンタックスAPからは世界規格のプラクチカマウント(M42マウント)を採用した。これはシンプルな規格で製造コストも低く互換性も高いものだったが、レンズの装着時にレンズとボディの相互関係の確実性に欠けていた。簡単に言うと鏡筒のフォーカス指標が「だいたい上の位置」にあればよいというもので、レンズによって正確な位置はバラバラだった。これはプラクチカマウントの発生した時期では重要とされなかった自動絞りや開放測光に都合の悪いもので、ペンタックスSPでは絞り込みバーを押すプレートを幅広くすることで解決していた。しかし、AEの搭載に当たって流石にマウント側の規格をマイナーチェンジする必要に迫られたのだ。そこで登場したのがSMCタクマーシリーズであり、マウント内に絞り連動機構を搭載している。これはニコンのFマウントのAi化と同様の次第である。明確に違うのはペンタックスはマウント内に絞り連動機構を搭載しているのに対し、ニコンはマウントの外側に絞り連動機構を搭載している。互換性という意味で本カメラや後裔のペンタックスESIIはボディに絞り込みレバーを搭載し、絞り込むことでAEも動作した。一方でニコンは初期のニコンFMやニコンFEのようなAi化初期のボディこそ絞り連動レバーを倒すなどの従来レンズの装着を意識していたが、基本的にはAEカメラとしては動作せず、後裔機では従来レンズの装着はできなくなり、従来レンズの改造をとして対応した。この時点でFマウントの互換性は失われたと言っていいだろう。それがニコンにとってユーザー不在の判断という訳ではなく苦渋の選択だっただろうが。

3つ目はSMC(スーパー・マルチ・コーティング)である。これは最大7層にまでを可能とした多層コーティングで、それまでのレンズ(コンシューマ用スチル写真用レンズ)は驚くことに単層かせいぜい2層までのコーティングだった。色調の補正、逆光性能、透過率の大幅な向上により、レンズごとの均一な特性や多くのレンズを組み合わせた複雑な多枚数構成のレンズ設計を可能とした。後のコンシューマ用スチルレンズの発展としては最も画期的と言えるかもしれない。レンズ単体で優れた特性のレンズは存在したが、同じメーカーのレンズでも焦点距離やF値が変わるとまるで特性が変わってしまうケースは稀では無かった。なので商用写真を撮るためにはレンズごとに撮影時や印画時にフィルターワークで均一化を図る必要があったのだ。SMCはすこぶるクレバーなもので、タクマーブランドが消滅しても、よっぽど廉価のモノでなければペンタックスレンズには「SMC」の名を冠している。

本カメラが特徴的なのは絞り優先AEを実現するためにICチップ(集積回路)を使用していない。つまり、コンデンサーやダイオード、抵抗などだけで絞り優先AEを実現している。この基盤はボディ下部に集中しており、旭光学は誇らしくパンフレットにもボディ下部カバーを外して基盤を露わにした写真を起用している。このため(だけではないだろうけど)ボディ下部にスローガバナーやセルフタイマーのユニットを内蔵することができずセルフタイマーは省略し、メカニカルシャッターはスローを除いた1/60〜1/1000を実装している。これは逆に言うとスロー以外は電池無しでも制約無く撮影できるということだ。後年、ニコンのFM3Aがハイブリットシャッターで名を馳せたが、限定的ながら本カメラは既に実装していることになる。実際のところ、本カメラのAEが生きている可能性は低く、拙僧はマニアル露出で撮影している。なので、拙僧の師団ではペンタックスSPもペンタックスES/ESIIもペンタックスSPFも使い分けてはいない。ICチップを使用しない基盤というのはパンクでカッコいいものだが、一方でコストや信頼性にはICチップに敵わず、僅か1.5年後にICチップ化したペンタックスESIIが登場している。ペンタックスESIIになってセルフタイマーとアイピースシャッターを装備し、電池はLR44x4になった。中身はかなり変わっていると思うのだが、「ESII」のロゴがダサいくらいで1/60〜1/1000の機械式シャッターを搭載し、運用上はたいして変わらない。AEの生存率も本カメラと大して変わらないのではないだろうか。

☆ ☆

後裔機のペンタックスESIIもかなり売れたカメラなのだが、流石に時代はスクリューマウントのプラクチカマウントは限界に達しており、旭光学もバヨネットマウントのKマウントを採用した。これは旭光学初の企画だがユニバーサル規格として公開し、複数のメーカーが参加し世界中で活躍した。なにしろユーザー意識の高い旭光学だから安易に従来のプラクチカマウントのタクマーを見切ったりせず、1000円という廉価なKマウントアダプターでプラクチカマウントのレンズの使用をKマウントカメラで可能としている。勿論、Kマウントの一眼レフデジカメでも使用可能だ。このKマウントアダプターも時代がデジカメに移るにつれ高額化し、現在でも販売しているかは分からない。なんといってもペンタックスと名を変えた旭光学は独立メーカーとしては終焉し、紆余曲折としながらリコー傘下のブランドの一つになってしまった。とはいえ、現在もペンタックスブランドが存在し、一定の評価を得ているのは幸いだろう。

概ね多くのプラクチカマウントのレンズを使用できる本カメラだが、一部のレンズは後部の張り出しが絞り連動レバーに当たってしまい装着できない。まず、そんなレンズは稀である。しかし、後年コシナがプラクチカマウントのベッサフレックスを発売するのだが、これはペンタックスSPに準じる絞り込み測光であった。一部のカメラファンが開放測光でないことへの批判を発したが、装着できないプラクチカマウントのレンズがあることをコシナの社長は知っていたのだろう。

流石、ベッサL/Rシリーズで成功し、今や高級ブランドのレンズメーカーとして名をはせることになった一流メーカー、コシナの社長の目は鋭い。